Als Luther 1521 anfing, das Neue Testament ins Deutsche zu übetragen, hatte er seine reformatorische Entdeckung schon gemacht, zumindest schon theologische Durchbrüche erzielt, die sich in den „Programm“-Schriften des Jahres 1520 sehr gut greifen lassen.

Zum Erfolg wurde Luthers Bibelübersetzung dann, weil sie nicht auf die wortwörtliche Wiedergabe des Textes Wert legte, sondern vor allem die korrekte Übertragung des Sinns im Blick hatte. So konnte ein Text entstehen, der sich nicht sklavisch an die griechische Sprachstruktur hielt, sondern sich das Verstehen des deutschsprachigen Lesers (bei größtmöglicher Nähe zum Originaltext) zum wichtigsten Ziel setzte. Dieses Verstehen war aber von Luther nicht nur als ein richtiges Verstehen des Literalsinns, also des Buchstabens, gedacht. Der Leser sollte den Geist des Geschrieben erfassen können, die theologische Aussage des Textes. Deswegen fügte er zum Beispiel ein „allein“ ein (Röm 3,28), zum Einen mit der Begründung, dass das der deutschen Sprache entspreche, zum Anderen, um den theologischen Sinn der Textstelle noch deutlicher herauszustellen. Luther übersetzte also aus dem Urtext unter einem Vorurteil. Er ging nicht frei und unbefangen an das Lesen der Schrift oder die Aufgabe der Übersetzung heran, sondern mit bestimmten Prämissen, mit einem Grundverständnis der Aussage der Schrift, das sich aus seinem (lateinischen) Bibelstudium und dem Studium der Schriften anderer Christen heraus gebildet hatten. Gleichwohl zeigen die Revisionen des Bibeltextes in der Folgezeit, dass er für Änderungen, die den Textsinn deutlicher heraustellten, immer offen war. Das bedeutet: Luther hatte eine bestimmte Auffassung vom christlichen Glauben, bevor er übersetzte, die sich jedoch nicht im luftleeren Raum gebildet hatte. Er trug diese Auffassung in die Übersetzung ein und gleichzeitig korrigierte die Übersetzung seine Auffassung. Das ganze ist also eine Kreis- oder Spiralbewegung, die ohne Anfang in die Höhe steigt.

Man kann noch radikaler sagen: Vorurteile hatte Luther schon vor dem ersten Lesen der Bibel. Er hat sprechen, hatte die Welt, wie sie sich seiner Kindheit darbot, zu erfassen gelernt, bevor er in der Schrift las. Nur aus diesen Grundlagen heraus konnte er die Worte der Heiligen Schrift überhaupt auffassen – und die Heilige Schrift hat dann wieder seinen Blick auf die Welt geändert.

Einmal den Blick von Luther weggewendet: Verstehen geschieht immer in einem Zirkel aus dem, was ich mitbringe und dem, was neu auf mich zukommt. Verstehen ist eine Begegnung: Ich trete in eine Situation ein, die mich anders macht, aber ich knüpfe dabei an das an, von dem ich herkam.

Nun wird Verstehen meist als Analyse, Deduktion oder Obduktion verstanden. Ich nehme ein Objekt auseinander. Dabei bleibe ich sachlich, unabhängig und neutral, souveränes Subjekt der Lage, eine Idee, die in ihrer heutigen Form, vor allem vom kant’schen Rationalismus formuliert wird, der von einer von allem unabhängigen Verstehensfähigkeit ausgeht. Aber entspricht dieses heute oft so gebrauchte Verständnis von „Verstehen“ dem christlichen Glauben, geschweige denn der menschlich-existenziellen Realität? Ist dieses Vorverständnis, Vorurteil, wie mit der Situation umzugehen sei, das richtige? Zunächst allgemein: Die Vorstellung eines unabhängigen Standpunktes, den ich einnehmen könnte, ist völlig fiktiv (s.o.). Einen freien und unbefangenen Weltzugang gibt es nicht. Es folgt: Einen freien und unbefangenen Zugang zur Bibel, wie ihn manch kirchenferner Mensch zu haben behauptet, gibt es nicht. Habe ich nicht das kirchliche Vorverständnis (wie es die Bekenntnisschriften beschreiben), so habe ich ein anderes. Das von diesen Menschen kritisch angeführte „einengende Dogma der Kirche“ (also die hermeneutische Lesehilfe der Bekenntnisschriften) wird eingetauscht mit dem tatsächlich einengenden Dogma meines eigenen, völlig korrekturlosen, unbegrenzt subjektiven Weltzugangs, der in den seltensten Fällen tatsächlich aus mir selbst entspringt, sondern – bewusst oder unbewusst – aus meinem Umfeld übernommen wurde.

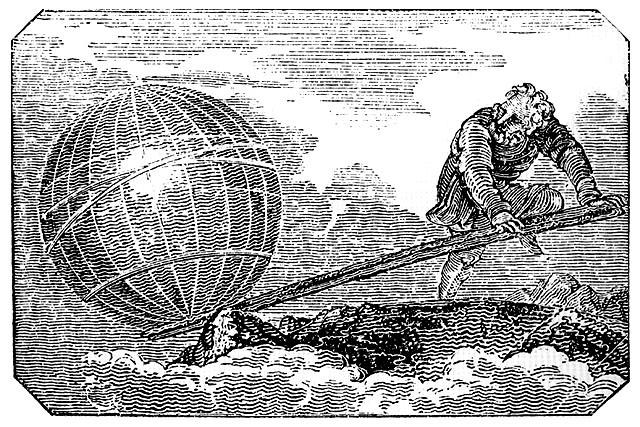

In dem Bild des Archimedes, der einen festen Punkt braucht, um die Welt aus den Angeln zu heben, gibt es drei Elemente: Der feste Punkt, der Hebel und die Welt. Während der neuzeitliche rationalistische Subjektivismus durch das Bild nun so beschrieben werden könnte: Ich bin der feste Punkt (Subjekt), kraft meiner Vernunft (der Hebel) hebe ich die Welt, wie sie mir überkommen ist (Objekt), aus den Angeln, stellt sich die christliche Situation doch anders dar: Da sind wir selbst, der Mensch, die aus den Angeln zu hebende Welt und Gott der feste Punkt (Ex 3,14). Die mit tatsächlich verrückender, neusetzender Kraft in unser Leben eindringende Selbstoffenbarung Gottes aber ist der Hebel. Diese historische Selbstoffenbarung ist in der Schrift festgehalten und geschieht zugleich an uns indem der Heilige Geist durch sie in uns den Glauben an sie und ihre Botschaft wirkt. Und dabei hebt mich Gott nicht aus den Angeln, sondern setzt mich erst wieder an den Punkt, an dem ich sein soll. Das kann aber nur geschehen, wenn die Schrift (der Hebel) vom festen Punkt aus gebraucht wird, als Hebel, nicht als zu hebendes Objekt. Wird sie nicht so gelesen, wie sie durch Gott bestimmt ist, so ist sie ein Hebel im leeren Raum des Weltalls. Er wird bewegt, ohne, dass er trifft. Er wird bewegt, und er wird zufällig irgendetwas streifen. Vielleicht wird er auch zufällig seine Aufgabe erfüllen. Aber das ist völlig unklar. Vom festen Punkt aus aber wird der Hebel seiner Aufgabe gerecht und seiner Bestimmung gemäß eingesetzt. Es geht nicht darum, die Heilige Schrift ohne Vorurteile zu lesen. Entscheident ist, das angemesse Verständis der Schrift im Blick zu haben und als Lesehilfe zu verwenden.

One thought on “Der feste Punkt des Archimedes. Warum Vorurteile gut und notwendig sind.”