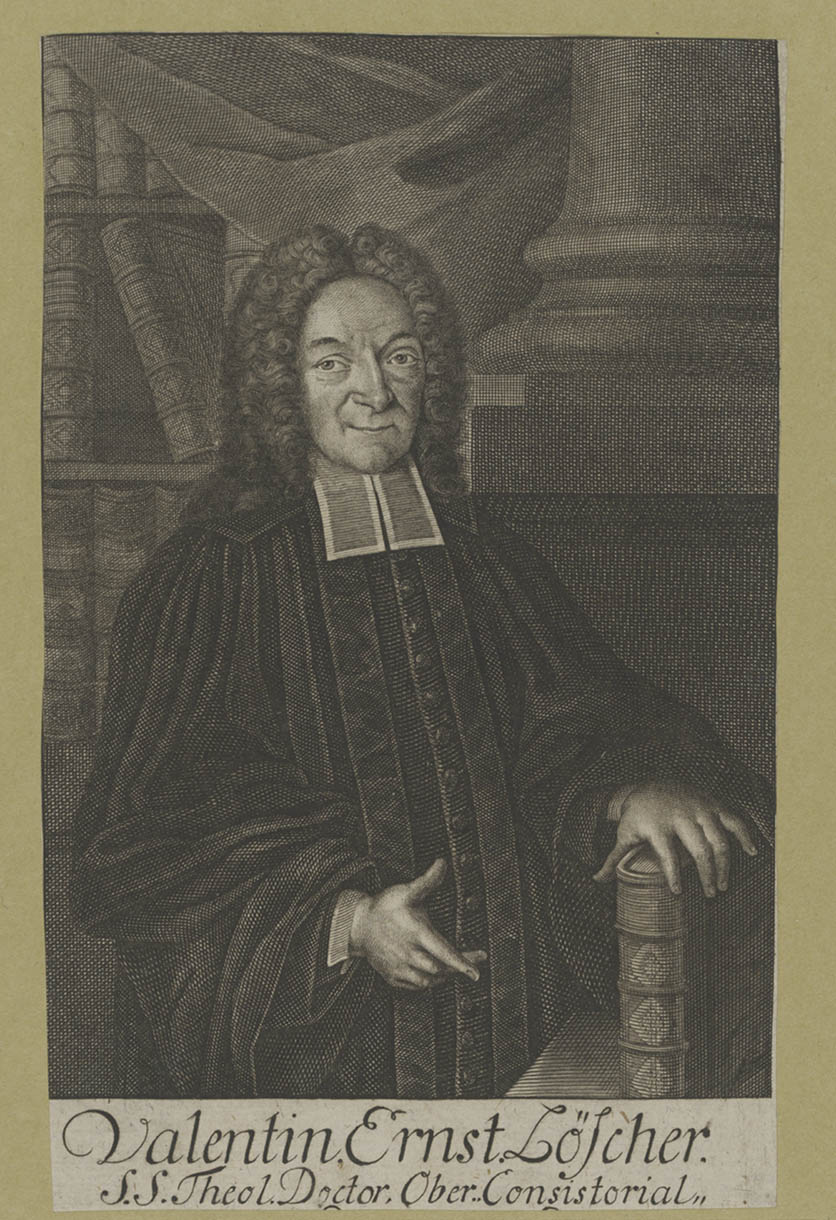

Viele Entwicklungen, die es in unseren heutigen Gemeinden gibt, sind keineswegs neu. Sie bestehen im Grunde schon seit der Urchristenheit, lediglich die Form oder die Bezeichnung haben sich – durch den Wandel der Welt, immer mal wieder verändert. Wie praktisch also, dass uns Valentin Ernst Löscher einen Beipackzettel an die Hand gibt, in denen die

Kirche

Semper reformanda: Nö, lieber nicht! oder Die banale Alltäglichkeit der Rettung der Kirche

Warum der Ausspruch „ecclesia semper reformanda“ weder aus der Reformationszeit stammt, noch lutherisch ist, das haben wir bereits mehrfach aufgegriffen (vor allem hier und hier). Doch wollen wir uns dem Thema heute noch einmal widmen, noch einmal aus einer anderen Perspektive, nämlich der Valentin Ernst Löschers. Vier Punkte nennt er, wie eine Kirchenreform durchzuführen sei,

Thesen 5 bis 10 des Leipziger Protestes – Die Anderen sind doch einfach doof

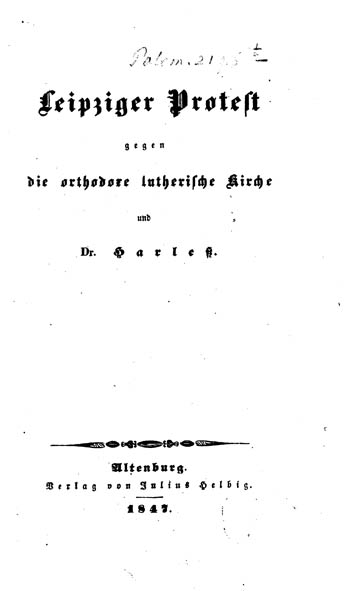

Hier nun der zweite Teil der 10 Thesen über die neue und die alte Kirche der liberalen Protestanten in Leipzig, Anno 1847. Und was wir im ersten Teil noch lobend als faire Darstellung der Verhältnisse erwähnten, kehrt sich nun leider in eine Schlammschlacht um, in der der Gegner so negativ wie möglich dargestellt werden soll.

„Der heilige Geist der Gemeinschaft“ ist die einizige Regel und Richtschnur – Teil 1 der 10 Thesen des theologischen Liberalismus des 19. Jhdts.

Schon vor einer Weile erwähnten wir (hier) das Protestpapier, das 1847 gegen die Einsetzung Adolph von Harless‘ als Pfarrer der Nikolaikirche zu Leipzig veröffentlicht wurde. Diesem angehängt sind 10 „Sätze über die neue und alte Kirche“, die einiges Interessantes bieten. Zum Ersten sollten sie all jenen Klarheit verschaffen, die wähnen, es gäbe liberales Christentum erst

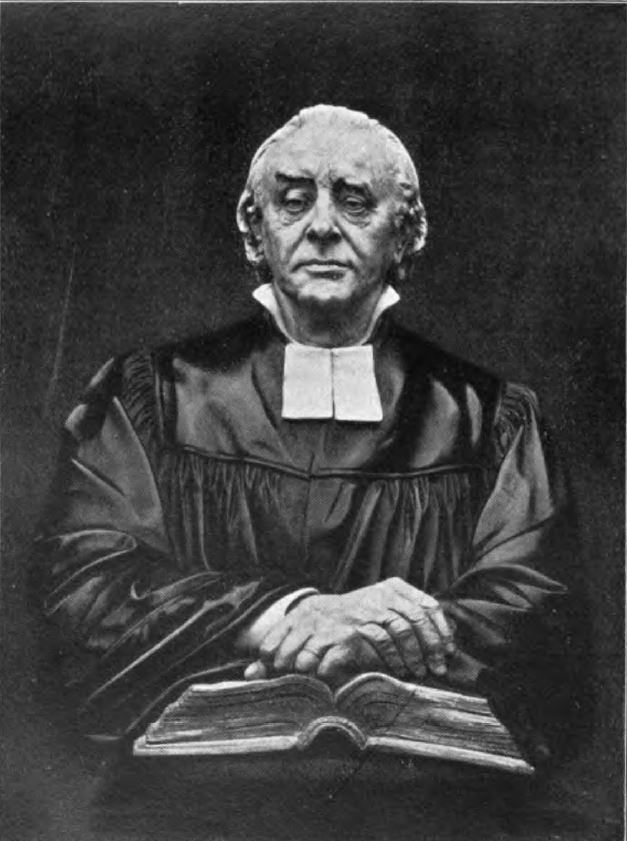

Mit Popcorn in der Vorlesung bei Luthardt – das Gegenteil des Antisemitismus

Wir bringen das folgende Zitat vor allem im Hinblick auf seine bemerkenswerten Worte zu Israel und dem Judentum. Doch auch der erste Absatz ist lesenswert. Bezüglich der eschatologischen Lehre der Reiche und Völker, die Luthardt hier zu vertreten scheint, sind wir jedoch eher skeptisch, diese soll also mit Vorsicht und Umsicht gehört werden. Doch obwohl

Mit Popcorn in der Vorlesung bei Harleß: Über den Wunsch, zeitgemäß zu sein und seine Konsequenzen

Die Gültigkeit der biblischen Offenbarung in der aktuellen Zeit wird gerne immer mal wieder in Frage gestellt (seit ungefähr 1900 Jahren). Das ist doch alles veraltet, man müsste das mal weiterschreiben (so ein aufgeregt mit den Flügeln wedelnder Autor eines kleinen Thesenbüchleins letzthin mal wieder) etc. Nichts neues, aber gern erinnern wir immer mal wieder

Die immergleichen Wenden. Evangelikale Kirchenrhetorik als ermüdende Kreisdreherei

Wer sich ein wenig in der christlichen Blogosphäre bewegt, stößt über kurz oder lang auch auf evangelikale Beiträge. Und dann ist es egal, ob diese von 2010 oder 2019 sind, ein Thema findet sich immer: Die „10 Punkte, die die Kirche tun muss, um endlich gute Kirche zu werden!“-Beiträge, wir reden heute von ihnen. Klar,

Das Kirche-sein der EKD – Bischof Rentzing und die Väter

Schon vor einer Weile haben wir uns über das Selbstverständnis der EKD als Kirche geäußert und tun es gern wieder. Derzeit macht der Antrag auf Änderung der Grundordnung, um dieses Kirchesein festzuschreiben, noch immer seine Runde durch die Synoden der Gliedkirchen. Interessanter Fall ist dabei Sachsen, wo durch Bischof Rentzing in seinem Bericht hierzu, auch

Das Alte Testament bei Luther und die Moral bei uns

as Alte Testament das Zeugnis von dem transmoralischen Gott. gehört beides in Luthers Verständnis zusammen, die unnachgiebige Einschärfung des göttlichen Gesetzes, nämlich Gott zu fürchten und zu lieben, und die transmoralische Wirklichkeit dieses Gottes. Infolgedessen ist das Alte Testament einem in den Bahnen Kants wandelnden, primär moralisch verstandenen Neuprotestantismus fremd geblieben, was dessen

Wann man schweigen muss – Gedanken über die politische Kirche

Kaum ein Bereich lutherischer Lehre ist wohl mit so vielen zeitbedingten Veränderungen der Umstände konfrontiert, wie der über das Verhältnis von Kirche und Politik. So gingen die Menschen des 16. Jahrhunderts zum Beispiel meist davon aus, dass auch ihre Obrigkeit christlich sei, ferner, dass es einen Unterschied zwischen ihnen und der Obrigkeit gebe, und dass